薬に頼る前にできることがある

医食同源の知恵で防ぐ、生活習慣病のリスク

- 日本医療大学 総長

島本 和明氏 - 1971年札幌医科大学卒業。同大第2内科教授、同大附属病院病院長、同大学長を経て、2016年4月より現職。日本高血圧学会・日本動脈硬化学会・日本老年医学会各名誉会員。国際高血圧学会理事。日本循環器学会特別会員ほか

日本では、第二次世界大戦後に糖尿病患者が増加し始め、1970年代には国内で100万人とされていた患者数は、厚生労働省の2023年「国民健康・栄養調査」の結果によると1197万人までに増加している。

その原因は、戦後の食生活の変化や運動不足が大きいと言われ、不健康な食事や生活習慣は、糖尿病だけでなく、脳卒中や心臓病などの動脈硬化性疾患、悪性腫瘍(がん)、骨粗しょう症、さらには認知症のリスクを高める可能性があることも明らかになっている。

病気と食事の考え方として「医食同源」という言葉がある。この考え方を基に、日本医療大学総長の島本和明氏に、健康を維持するために必要となる食事や生活習慣のポイントについて解説していただいた(取材日2025年5月30日)。

人間の体の健康は適切な食事で保たれる。

まさに「医食同源」にあり

人体には約30兆個もの細胞があり、細胞の種類は200~300種類あるといわれています。これら一つ一つの細胞を構成する化学成分比率を見ると、水分が圧倒的に多く60%を占め、次いでタンパク質と脂肪が18%ずつとなっています。要するにタンパク質と脂肪という2つが人体を構成する成分として極めて重要であるということが言えます。

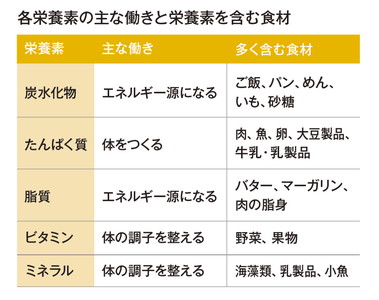

意外と思われるかもしれませんが、食事の中で一番多いのは炭水化物ですが、細胞の構成成分比率では0・5%と少ないのです。炭水化物は、いわゆる細胞の構成成分と言うよりも、主に細胞を動かすためのエネルギー源となるアデノシン三リン酸(ATP)を作り出すために必要なエネルギー源としての役割が大きいのです。そのため、タンパク質と脂質に炭水化物を加えた3つが人体にとって重要な三大栄養素と言われています。さらに、これにビタミンとミネラルを加えたものが五大栄養素です。

重要なことは、細胞一つ一つから人体を構成するまでに必要な成分は、体の中で作られているものは一つもなく、人体を作っている成分は全て食事から摂取しているものであり、体を正しく機能させ、健康を保つためには、五大栄養素からなるバランスの良い適切な食事をいかに規則正しく取ることができるかということになります。

バランスの良い適切な食事によって人間の体の健康が保たれているということは、バランスの良い適切な食事が崩れたときには、当然、健康が害され、病気になるわけです。その要因となるのが摂取不足と過剰摂取です。体が必要とする栄養素をしっかりと取るということで、少な過ぎても多過ぎても病気になる。まさにこのことが生活習慣であり、生活習慣病の基本です。

今回のテーマにもある「医食同源」とは、適切な食事は健康の維持と予防、病気からの回復の基本であり、薬も有効ですが、まずは食事が大切ということを意味しています。また、医食同源とよく似た言葉に「薬膳」があり、これは中国で言う「食薬同源」のことです。医食同源という言葉を中国の言葉と思っている人も少なくないようですが、これは日本でできた漢方用語で、「食べるものと、薬になるものの源は同じ」という意味で、漢方を中心として、「医食同源」と「食薬同源」という考え方は昔からあるのです。そして薬膳とは、不調の元になる身体バランスの崩れをニュートラルなバランスの状態に戻すための、食薬同源に基づく飲食療法のことです。これに加えて、食材が持つ本来の医療効果を生かした料理、いわゆる薬膳料理を食べて健康に戻そうというものです。

食生活の欧米化と日本の和食の崩壊で

健康が害された結果が生活習慣病

代表的な生活習慣病である糖尿病は、第二次世界大戦中、あるいは戦争直後にはほとんどなかったと言っていい病気でした。しかし、その後の日本人の食事の欧米化、いわゆる動物性脂肪を中心とした平均脂肪摂取量の急増や、自動車保有台数の増加により歩くことが少なくなったことなどもあり、これらに並行して1970年代頃から糖尿病の患者数が急増し始めたのです。

まさに、肉食を中心とした食事と車社会という生活習慣の欧米化が肥満や糖尿病を増やし、さらに動脈硬化、心臓病や脳梗塞を増やしているという意味で、厚生労働省は成人病を生活習慣病と名前を改め、生活習慣、食事と運動の2つを中心に病気の予防に当たっていこうということが現在の国の考え方となっています。

食生活が欧米化する一方で、もう一つ言えるのは、「一汁三菜」という日本を代表する伝統的な和食の基本が崩れてきているということです。ご飯に汁もの、3つのおかず(主菜1品、副菜2品)で構成された献立が一人ずつお膳で出されていた家庭の食卓から、今では大皿でおかずが並べられるという食卓が増えてきたことで、誰もが食べたい物だけを食べたいだけ食べるようになりました。一人ずつお皿を並べたお膳で出されていれば、食べずに残したお皿があれば叱られたものです。しかも、食べたい物だけを食べるということは栄養のバランスが偏っていくわけで、先にも述べたようにバランスの良い適切な食事が崩れたときには、当然、健康が害され、その結果、病気になるということにつながります。

このように、食事を中心とした生活習慣の崩れが生活習慣病を起こしているというのが国の考え方であり、21世紀に向けた健康への道標となる施策が、2000年3月に第一次の運用が始まった「健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)」です。全ての国民が健康で明るく元気に生活できる社会を実現するため、壮年期死亡の減少や健康寿命の延伸、生活の質の向上を目的に策定された指針で、2024年4月からは第三次の健康日本21が展開されています。

この中では、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、そして肥満や喫煙も含め、動脈硬化による病気が前面に打ち出され、脳卒中や心臓病という病気に対して警鐘を鳴らしていますが、実はがんも生活習慣病であるということを意識してほしいです。かつて罹患者数トップで現在は減少傾向にある胃がんや、現在増えてきている大腸がんは生活習慣との関わりも大きいと言えます。和食は熱いもの、しょっぱいものが多く、これは胃がんを起こしやすいリスクです。対して食の欧米化で肉食が増え、加えて肥満も増えてくると、これらは大腸がんを起こしやすいリスクとなります。まさに食事の影響は大きいことが分かります。

現在の長寿社会においては骨粗しょう症とサルコペニアも大きな課題です。骨粗しょう症は加齢、女性ホルモン低下やカルシウムの摂取不足が原因ですが、特に女性は閉経後に多く、あわせて平均寿命が延びた分だけ骨粗しょう症も増えているということになります。サルコペニアも加齢にともなう運動不足や、食事とも関係しますが特にタンパク質摂取不足が原因の一つとなります。

このほかにも、鉄不足による貧血も食事が問題となります。さらに最近、病院の外来で時々見られるのが味覚障害です。新型コロナの後遺症としても話題となりましたが、一般的には亜鉛の摂取不足が原因です。鉄に関しては、昔からレバーやホウレンソウを食べましょうと言われていますが、亜鉛は何に含まれているかほとんどの人は分かっていません。ちなみに魚介類、肉類、藻類、野菜類、豆類、種実類、特に牡蠣(かき)に多く含まれています。

いずれにしても、好きなものばかり食べていると栄養のバランスが偏っていき、生活習慣病と言われる病気以外にも、さまざまな病気、症状にもつながるということです。

バランスの良い適切な食事と、

毎日の規則正しい食習慣を身に付けることが大切

バランスの良い適切な食事に加えて、もう一つ大切なことがあります。それは規則正しい食事ということです。つまり毎日1日3食を、決まった時間に食べるということです。どれだけバランスの良い食事であっても、食べ方が悪ければいけません。決まった時間に食べることは、体に必要な栄養素がきちんと補えるだけでなく、体のリズムを整えていく上でも大切です。

特に朝食をきちんと食べることがとても重要です。朝食を取り入れることで、活動に必要なエネルギーが補え、1日が活動的に動けます。ご飯やパンなどの糖質(グルコース)は脳のエネルギー源です。朝食を抜くと、エネルギーが脳に行かなくなり、体が飢餓状態になるため、体内に蓄積されたグリコーゲンを分解してグルコースを生成し、脳のエネルギーとして供給されます。そのために飢餓状態となった体を補おうと昼食を食べ過ぎてしまったり、夜にいっぱい食べようとすることで、肥満の原因につながりやすくなるわけです。中には痩せるために朝食を抜いているという人がいますが、実は、朝食を抜くと逆に肥満になりやすいのです。また、昼食と夕食までの時間が空き過ぎると間食が増えてしまったり、夕食を食べ過ぎてしまい、カロリーオーバーになりがちです。さらに、寝る2時間前の食事や遅い時間の夕食は肥満を招いてしまいます。寝ている間はカロリーを使いませんので、夕食が夜遅い時間になるようであればあえて少量にした方が良いでしょう。夜遅くまでお酒をいっぱい飲んで、いっぱい食べて寝ることは、ただ脂肪を付けているだけということに気付いてほしいと思います。

認知症予防、生活習慣の改善、

フレイル対策で、健康寿命の延伸を

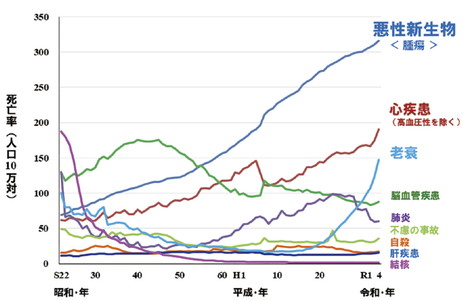

厚生労働省が公表した2023年1年間の死亡統計から計算した簡易生命表によると、日本人の死因として老衰が急激に上がってきていることを知っていますか? 男性では第3位、女性では第1位とがんを抜いたのです。また、過去5年間の統計を平均して出している完全生命表でも女性で第2位となっており、簡易生命表で今後第1位が続くと、まもなく完全生命表でも第1位になると思います。

厚生労働省が発表した2019年度における健康寿命のデータによると、男性は平均寿命81・41歳に対して健康寿命72・68歳、女性は平均寿命87・45歳に対して健康寿命75・38歳、それぞれ男性約9年、女性約12年の差があります。

今後の課題としては、いかに平均寿命に健康寿命を近付け、健康長寿でいられるかということになります。そこで問題となるのが、どのようにして介護を必要とする状態を回避するかということです。ほとんど寝たきりで、動けない要介護となる原因で最も多いのが認知症であり、次いで脳卒中、骨折・転倒、関節疾患といった、いわゆるロコモティブシンドロームによるもので、これら3つが大半を占めています。

これらのことからも、健康長寿でいるために重要なことは、壮年期からできるだけ生活習慣病にならない、そして高齢化社会の中で増えている認知症を予防するということです。厚生労働省が2015年に公表した認知症推計によると、2025年に認知症は約700万人になるといわれていました。ところが、2024年の推計では471万人と、約230万人減ったのです。厚生労働省では、この理由について、喫煙率の低下、生活習慣の改善、健康意識の変化を挙げています。

しかし、認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知症は変性疾患ですので、どうして生活習慣の改善で効果が見られるのかは疑問でした。その根拠の一つとして、福岡県久山町で長年にわたって行われている大規模な生活習慣病の疫学調査として知られている、九州大学による久山町研究があります。認知症の研究結果の報告によると、認知症には脳血管性とアルツハイマー型の大きく2つのタイプがあり、糖尿病ではない人に対して、糖尿病になると血管性は1・8倍、アルツハイマー型は2・1倍増えます。さらに、至適血圧120/80mmHgを1とした場合、高血圧140/90mmHg以上は4・7倍、160/100mmHg以上は7・3倍、脳血管性認知症になりやすく、糖尿病では糖負荷試験2時間後の血糖値で120mg/㎗を1とした場合、糖尿病と診断される200mg/㎗以上では3・4倍もアルツハイマー型認知症になりやすいという研究結果も報告されています。

これらのことから、高血圧は血管性認知症、糖尿病は血管性認知症にもアルツハイマー型認知症にも関与するということが分かったわけです。特に糖尿病になってしまった場合には、動脈硬化や脳血管障害のリスクを高める血管のダメージ、加齢や生活習慣なども影響するとされているアミロイドβの蓄積、高血糖や低血糖にともなう神経細胞のダメージ、これら3つの要因の合わせ技で認知症を増やすのではないかということが言われております。

久山町研究では、認知症予防のための食事についても示されています。増やすといいものとして、牛乳・乳製品、大豆・大豆製品、緑黄色野菜、海藻類、果物、魚、卵。減らすといいものとして、お酒とお米が挙げられています。これらは厚生労働省と農林水産省が作成した食事バランスガイド(各省庁ホームページを参照)とも一致します。

また、認知症予防については、糖尿病が増えた背景と同様に、車社会によって歩くことが少なくなった生活習慣の改善も重要で、食事だけでなく、運動も必要です。ただ、運動習慣と言うと、例えば1日1万歩を歩かなければならないと思い込んでいる人も少なくないようですが、高齢者では1日6000歩で十分効果があります。また、1日30分以上のややきつい運動が勧められていますが、紹介したいのが「インターバル速歩」です。これは信州大学から提唱されている運動法で、ややきつい速歩を3分、普通の歩行を3分、これを繰り返して30分行うだけでも速歩を30分するのとほぼ同じ効果が得られるということが分かってきました。30分のうち15分は急ぎ歩きですが、15分はゆっくり歩きと、休み休みで良いため高齢者でも続けやすいでしょう。

もう一つ、認知症とともに関心が高まっているものに「フレイル」があります。加齢にともなう心身や脳の衰えのことで、「虚弱」と表現され、健康と要介護となる寝たきりの間で進行過程にある状態を意味します。虚弱から悪い方向に進行してしまい、寝たきり状態になってしまってからでは元に戻ることはなかなか難しいのですが、フレイルの段階であれば、まだ健康な状態へ戻ることが可能です。その意味では、フレイル対策においても、バランスの良い適切な食事を規則正しく取ることと、運動習慣を組み合わせた生活習慣が処方箋となりますので、この処方箋を意識しながら毎日の生活を送っていただければと思います。

主な死因別に見た死亡率(人口10万対)の年次推移

出典:「令和4年(2022年)人口動態統計(概数)」厚生労働省2023.6.2 より作図